Was unterscheidet Personen mit einem positiven Testergebnis im Psychologie Aufnahmetest von Personen mit einem negativen Testergebnis? Wir haben in der Vergangenheit testrelevante Daten erhoben, Personen nach ihrer Vorbereitung befragt und wissenschaftlich ausgewertet.

Erfahre in diesem Artikel wie Du Deinen Lernplan für den Psychologie Aufnahmetest optimieren und ausrichten kannst.

Eine wissenschaftliche Analyse zur Lernplan Gestaltung

Dieser Beitrag ist eine wissenschaftliche Analyse zur Vorbereitung auf das Psychologie Aufnahmeverfahren. Es wird ein wissenschaftlicher Aufbau des Beitrags gewählt, wie ihr angehenden Psychologiestudent*innen ihn auch im späteren Psychologie Studium kennen lernen werdet. Wenn Du eigentlich auf der Suche nach konkreten Handlungsempfehlungen für deine Vorbereitung bist, so kannst du auf unserer Seite zur Psychologie Aufnahmetest Vorbereitung nachsehen. Dort haben wir die Erkenntnisse aus unserer Studie in konkrete Tipps übersetzt.

Das Team hinter Mymorize betreut bereits seit 2018 angehende Student*innen bei der Vorbereitung zum Psychologie Aufnahmeverfahren und dem Traum, dieses Fach studieren zu können. Von Beginn an waren Wissenschaftlichkeit und Innovation zentrale Leitlinien unseres Unternehmens. Entsprechend haben wir seit 2018 mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden Erhebungen vorgenommen, um prüfen zu können welche Faktoren für ein positives Testergebnis bei der Psychologie Aufnahmeprüfung und somit für einen Studienplatz förderlich sein können. Am Anfang stehen die Bewerber*innen des Psychologie Aufnahmeverfahrens häufig vor einer Vielfalt von Informationen, die sie nur schwerlich durchblicken. Eine zentrale Frage, die sich dabei viele stellen ist, wie man sich optimal auf den Psychologie Aufnahmetest vorbereitet. Vorweg sei gesagt, dass dies sehr individuell verschieden sein kann. Dennoch ermöglichen unsere Erhebungen grobe Leitlinien und Einblicke, die zur Gestaltung eines Lernplans sehr hilfreich sein und Struktur für eine optimale Vorbereitung geben können. Diese Erkenntnisgewinne möchten wir mit euch teilen, in der Hoffnung jedem*r eine Unterstützung beim Traum sein zu können, den Bachelor Psychologie an seiner Wunsch Universität studieren zu können.

Einführung

Einmal im Jahr findet in Österreich der Psychologie Aufnahmetest statt. Im Gegensatz zum Verfahren in Deutschland (NC Verfahren), werden die Bachelor Studienplätze nicht anhand der Abschlussnote der Matura/des Abiturs zur Vergabe des Studienplatzes herangezogen, sondern ein einheitliches Aufnahmeverfahren in Form einer schriftlichen Prüfung, in dem den Teilnehmer*innen mit den besten Testergebnissen die Studienplätze zugeordnet werden. Augenscheinliches Ziel der Universität Wien, Salzbrug, Innsbruck und Graz ist es, das Studium jenen Personen zugänglich zu machen, die die besten Studienerfolgsprognosen mitbringen. Das NC Verfahren hat sich als hervorragendes Prognoseverfahren für den Studienerfolg erwiesen (Schuler et al., 1990; Trapmann et al., 2007; Rindermann & Oubaid, 1999; Schmidt-Atzert, 2005; Steyer, Yousfi & Würfel, 2005; Baron-Boldt, Schuler & Funke, 1988; Burton & Ramist, 2001; Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley & Carlstrom, 2004). Studienspezifische Eignungstest, die mit einem deutlich erhöhten Aufwand verbunden sind, zeigen ebenfalls hervorragende Prognosewerte für den späteren Studienerfolg (Hell et al., 2007; Trapmann et al., 2007). Obwohl die Vorhersagequalität durch Schulnoten im Allgemeinen gute Werte aufweist, kann die Vorhersagequalität für den Studienerfolg von Studienfach zu Studienfach stark variieren (Trapmann et al,2007). Vor allem für das Studium der Psychologie scheint die Schulnote als Prädiktor für den Studienerfolg nicht ausreichend geeignet (Schmidt-Atzer, 2005; Steyer, Yousfi & Würfel,2005; Melamed,1992).

In einer 2011 angelegten Studie von Formazin et al. konnte gezeigt werden, dass ein studienspezifischer Aufnahmetest für das Fach Psychologie, bestehend aus den Anteilen: Analytisches Denken und Wissensaneignung aus den Fächern Psychologie, Englisch, Mathematik und Biologie, den Studienerfolg zwei Jahre später sehr gut vorhersagen konnte. Der studienspezifische Aufnahmetest dieser Studie glich stark dem Aufnahmetest, der in Österreich Anwendung findet. Auf Grund der Tatsache, dass studienspezifische Aufnahmetests von vielen Teilnehmer*innen als fairer bewertet und ebenfalls eine sehr gute Vorhersagequalität für den Studienerfolg haben, sind wir davon überzeugt, dass dies bei genügend vorhandenen Ressourcen das Mittel der Wahl der Universitäten in der Auswahl darstellen sollte. Um erfolgreiche Faktoren in der Prüfungsvorbereitung zu ermitteln, unser Produkt anhand von neuen Erkenntnisgewinnen zu erweitern, als auch um die Wirksamkeit unseres Produkts für unsere Nutzer zu überprüfen wurde eine Studie durchgeführt.

Methode

Zur Erhebung wurde ein Fragebogen konstruiert. In diesem wurden anonymisiert demographische Merkmale (Alter, Geschlecht), lernspezifische Merkmale (Start Vorbereitung, durchschnittliche Lerndauer, Lernmaterialien, Verteilung der Lernzeit auf die drei Themen: Fachwissen, Formal-analytisches Denken, Englisch) als auch prüfungsabhängige Merkmale erhoben (Prüfungsort, Prüfungsergebnis). Da wir im Vorhinein die Vermutung hatten, dass Testteilnehmer*innen mit einem positivem Testergebnis nach Ergebnisbekanntgabe, eher dazu bereit sind einen Fragebogen auszufüllen als jene Testteilnehmer*innen mit einem negativen Testergebnis und somit das Thema „Psychologie Aufnahmetest“ und alles was damit verbunden ist wie beispielsweise eine Evaluierung eher zu meiden suchten, entschlossen wir uns, um auch diese Gruppe zu einer Beteiligung zu bewegen, unsere jährliche Spende an einen wohltätigen Verein auszuweiten und zusätzlich 50 weitere Cent für jeden ausgefüllten Fragebogen extra zu spenden und somit unsere Spende an children-first e.V. zu erweitern. Der Fragebogen wurde per soziale Netzwerke allen interessierten Testteilnehmer*innen bereitgestellt als auch dezidiert per E-Mail an Käufer*innen eines Mymorize Vorbereitungskurs zugesendet.

Studienteilnehmer*innen

Die Studienteilnehmer*innen hatten ein mittleres Alter von 21,21 Jahren (SD = 3,2). Unter den Mymorize Kund*innen gab es auf Grund der besseren Erreichbarkeit eine rege Beteiligung. So besteht die gegebene Stichprobe zu 64% aus Mymorize Kund*innen. Die restlichen 36% bestehen aus Studienteilnehmer*innen, die keine Mymorize Produkte erwarben und über Fremdkanäle aquiriert wurden. Insgesamt nahmen bis zu 60 % der Personen, die sich mit Mymorize auf die Prüfung vorbereiteten, an der Umfrage teil.

Resultate

Anmerkung

In dieser Studie wurde auf Grund von Betriebsgeheimnissen der Report von absoluten Häufigkeiten oder Kennwerte, die einen Rückschluss über die Geschäftszahlen der Mymorize UG zulassen, verzichtet. Entsprechende Angaben sind durch ein „**“ ersetzt worden.

Allgemeine Faktoren

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, lernten Personen mit einem positiven Testergebnis (M = 228 Min, SD = 102.8) täglich im Durchschnitt 58 min länger, als Personen mit einem negativen Testergebnis (M = 170 Min, SD = 100.5 min), t(**) = **, p < .001, r = .23. Auch in der gesamten Lerndauer zeigte sich, dass Personen mit einem positiven Testergebnis im Schnitt 275 Stunden Lernaufwand betrieben und somit im Schnitt 80 Stunden mehr als Personen mit einem negativen Testergebnis. Jedoch konnte dieser Unterschied bei einem Signifikanzniveau von 95 % nicht vom Zufall abgesichert werden, p > .05.

Insgesamt schien eine gesamte Lerndauer von 200 Stunden ein guter Richtwert für ein positives Ergebnis in unserer Stichprobe zu sein. In unserer Stichprobe hatten lediglich 23 % der Proband*innen mit einer Lerndauer von über 200 Stunden ein negatives Testergebnis. 77 % der Proband*innen mit einer Lerndauer von über 200 hatte ein positives Testergebnis und somit eine Studienplatzzusage.

Die Prozentzahl übersteigt den erwarteten Wert von 26 %, auf Grund der limitierten Studienplätze von 1175 bei 4508 Bewerber*innen im Jahr 2019 deutlich. Dies konnte durch einen exakten X²-Anpassungstest bestätigt werden, X² = 22.4, p < .001.

Lernstrukturierung

Im nächsten Schritt sollte untersucht werden ob eine spezifische Aufteilung und Strukturierung des Lernens zu besseren Testergebnissen führten. Wie viele Monate vor dem Aufnahmetest mit dem Lernen begonnen wurde, schien in der Stichprobe keinen signifikanten Einfluss auf das Testergebnis zu haben. Ein Kruskal-Wallis Test zeigte hierfür keine signifikanten Unterschiede, X² = 2.14, p = .71.

Wie bereits erwähnt hatte die Gesamtdauer der Lerneinheiten in Stunden und die durchschnittliche tägliche Lerndauer einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis im Psychologie Aufnahmetest. Vor allem die gesamte Lerndauer, spezifisch für den Bereich Fachwissen schien zu besseren Testergebnissen zu führen. Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, lernten Proband*innen mit einem positiven Testergebnis im Schnitt insgesamt 235 Stunden nur für den Bereich „Fachwissen“ und somit

im Schnitt 104 Stunden mehr als Proband*innen mit einem negativen Testergebnis, t(**) = **, p <.05. Die Effektstärke bewegt sich hierbei zwischen einem kleinen und mittleren Effekt, r = .23.

Vor allem bei Proband*innen, die nicht mehr viel Zeit für die Vorbereitung für den Aufnahmetest haben (Gruppe: Gesamte Lerndauer < 150h) und erst spät mit der Vorbereitung begannen, zeigt sich eine Tendenz, dass jene Proband*innen, die schlussendlich bestanden haben, ihren Fokus (M = 88,6 %) vor allem auf den Prüfungsteil „Fachwissen“ gelegt haben. Proband*innen mit einem negativen Testergebnis widmeten im Mittel nur 79 % ihrer Zeit diesem Prüfungsteil. Auf Grund der kleinen Stichprobenanzahl konnte dieser Unterschied aber nicht vom Zufall abgesichert werden, p > .05.

Signifikant zeigte sich jedoch, dass Personen mit einer geringeren Vorbereitungszeit (< 150h) und positivem Prüfungsergebnis im Mittel mehr Zeit für den Fachwissenteil lernten und weniger Zeit für die Teile „Formal analytisches Denken“ (M = 16 vs. 6 Stunden, t(**) = -**, p < .05, r = .47 ) und „Englisches Textverständnis“ (M = 6.7 vs. 2.2 Stunden, t(**)= -**, p < .05, r = .72) investierten. Die Effektstärken (r) weisen hier auf einen starken Effekt.

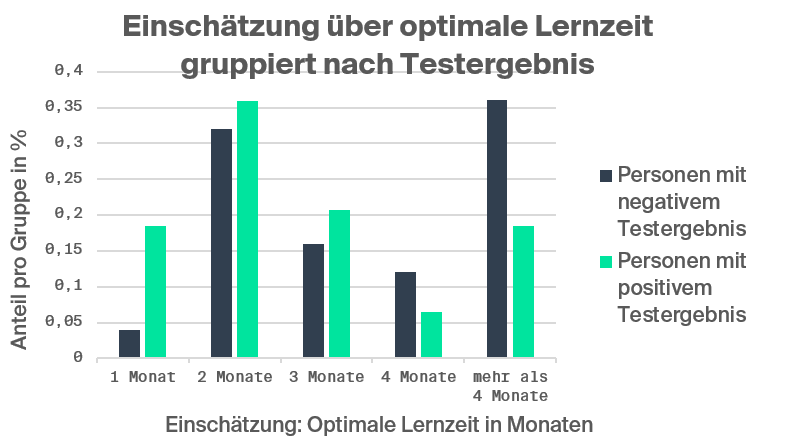

In einer retrospektiven Befragung, wie viel Zeit die Befragten Personen sich rückblickend idealerweise auf den Psychologie Aufnahmetest vorbereiten würden, kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse zu Tage.

Wie in Abbildung 3 zu erkennen ist, tendieren Proband*innen mit einem negativen Testergebnis eher dazu, eine lange Testvorbereitung zu empfehlen, wohingegen Proband*innen mit einem positiven Testergebnis eher zu kürzeren Empfehlungen tendieren. Interessant ist jedoch, dass Proband*innen, die schlussendlich den Aufnahmetest bestanden haben und tatsächlich eine kurze Testvorbereitung (<2 Monate) hatten, gegensätzlich zu ihrer eigenen Vorbereitung, zu 66 % zu einer Vorbereitungszeit von mindestens zwei Monaten raten. 33 % dieser Proband*innen raten sogar zu einer Vorbereitungszeit von über 4 Monaten.

Einfluss der Lernplattform Mymorize auf das Testergebnis

Zum Abschluss sollte evaluiert werden, ob Personen, die sich mit Mymorize auf den Aufnahmetest vorbereiteten und einen Kurs erwarben, signifikant bessere Ergebnisse erzielten. In unserer Stichprobe nahmen 60 % aller Erwerber*innen unserer Testvorbereitung teil. 81 % unserer Kurs Nutzer*innen gaben in der Umfrage an, eine Zulassung zum Studienplatz bekommen zu haben. Dieser Wert liegt weit über dem erwarteten Wert von 26 %, welcher auf Grund der limitierten Studienplätze von 1175 bei 4508 Bewerber*innen im Jahr 2019 zu erwarten war. Um dieses Ergebnis vom Zufall abzusichern, wurde ein exakter X²-Anpassungstest vorgenommen, welcher ein hoch signifikantes Ergebnis zeigte, X² = 43.03, p < .001.

Selbst für den Fall, dass jene 40 % der Mymorize Kurs Nutzer*innen, die nicht an der Umfrage teilgenommen haben, ein negatives Testergebnis gehabt hätten, würde daraus weiterhin ein prozentualer Anteil von 48 % mit einem positiven Ergebnis resultieren, welches immer noch weit über dem, der Grundgesamtheit von 26 % liegen würde. Ein exakter X²-Anpassungstest konnte dies ebenso hoch signifikant vom Zufall absichern, X² = 12.16, p < .001.

Da uns neben dem Testergebnis auch die exakten Rangplätze der Probanden vorlagen, wurden auch Analysen vorgenommen, die einen genaueren Einblick ermöglichen. Abbildung 4 zeigt die Verteilung des erreichten Prozentrangs zwischen Mymorize Usern und der Grundgesamtheit, welche sich aus den offiziellen Zulassungszahlen ableiten lässt.

Personen, die sich mit Mymorize auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet haben, hatten im Median einen Prozentrang von 84. Dieser Unterschied wurde ebenfalls gegen den Zufall hin abgesichert. Hierfür wurde ein Wilcoxon-Vorzeichen Rangtest gerechnet, welcher hoch signifikante Ergebnisse lieferte, z = 4,89, p < .001.

Um den tatsächlichen Effekt unserer Kurse bewerten zu können, wurde die Effektstärke ermittelt, welche sich auf 0.8 belief. Nach Cohen (2013) entspricht alles über 0.4, einem starken Effekt. Wir konnten in diesem Fall also auf eine sehr starke Verbesserung des Prüfungsergebnisses durch unseren Vorbereitungskurs schließen.

Diskussion

Vor allem die tägliche Lerndauer, der Empfehlungswert von insgesamt 200 Stunden und die Fokussierung auf den Prüfungsteil „Fachwissen“ bei geringen Zeitressourcen sollten in die Lernplangestaltung von zukünftigen Testteilnehmer*innen einfließen. Insgesamt haben alle Proband*innen einen sehr großen Teil ihrer Vorbereitung dem Prüfungsteil „Fachwissen“ gewidmet.

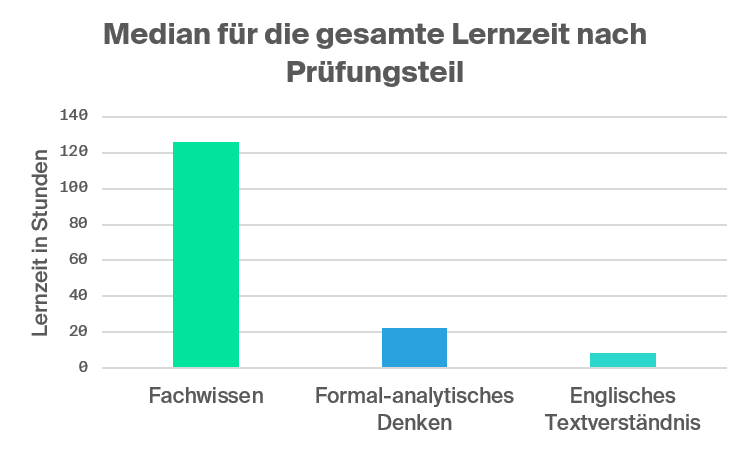

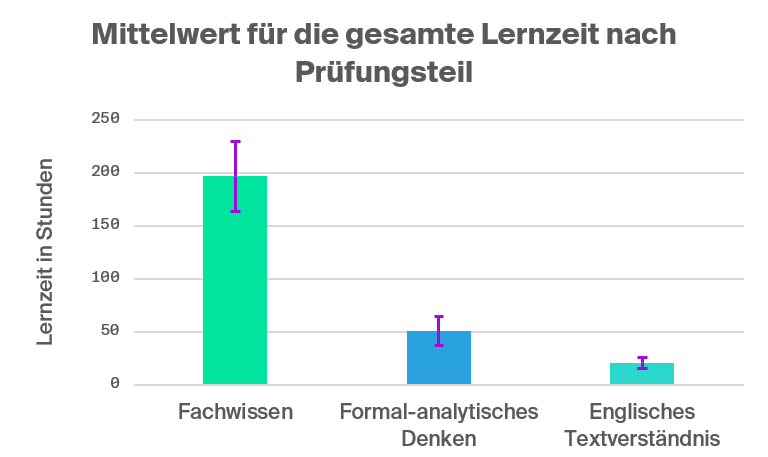

Viele Testteilnehmer*innen sprachen davon, dass sie den Lernaufwand unterschätzt hatten, was sich auch in unseren Daten wiederspiegelt. Da das Hauptaugenmerk des Tests auf den Buch Kapitel des Bereichs Fachwissen liegt, haben viele ihre Vorbereitung mit diesem Teil begonnen. Einige mussten später feststellen, dass ihnen die Zeit nicht mehr ausreichte, um sich auch gewissenhaft für die anderen Testteile vorzubereiten. In Abbildung 5 ist die gesamte Lerndauer, in Abhängigkeit des Prüfungsteils dargestellt. Der Median scheint in diesem Fall eine repräsentativere Darstellungsweise als der Mittelwert, da dieser von Ausreißern bereinigt ist. Die Mittelwerte zeigen aber, wie in Abbildung 6 zu erkennen, nahezu dieselbe Tendenz. Es ist gut denkbar, dass in unserer Stichprobe nur Unterschiede in der Lerndauer für „Fachwissen“ zwischen Proband*innen mit positivem und negativem Testergebnis “ ermittelt werden konnten, weil zwischen den Testteilnehmer*innen ein Konsens in der Fokussierung auf die Literatur des Fachwissensteils herrschte. In diesem Teil können vergleichsweise auch die meisten Punkte (60 von 120) erzielt werden. Dennoch ist es möglich, dass die Testteilnehmer*innen das Potential für bessere Resultate in den Bereichen „Formal-analytisches Denken“ und „Englisches Textverständnis“ durch eine gezielte Vorbereitung nicht ausschöpfen. Jaeggi et al. (2008) konnten beispielsweise zeigen, dass die Ergebnisse eines fluiden Intelligenztests durch die Anzahl der vorangegangenen Trainingseinheiten signifikant verbessert werden konnte. Dies kann ebenfalls für den Testteil „Formal-analytisches Denken“ gelten.

Da die Prozentränge separat für jeden Studienort (Wien, Innsbruck, Graz, Salzburg) erhoben wurden, könnten in der Stichprobe theoretisch einzelne Prozentränge mehrfach vorkommen. In diesem Fall müsste eine konservative Korrektur der Daten aus der Stichprobe vorgenommen werden, um wie zuletzt einen Wilcoxon-Vorzeichen Rangtest korrekt berechnen zu können. Die Daten wurden in unserer Stichprobe auf doppelt vorkommende Prozentränge untersucht. Da keine doppelten Fälle vorkamen, war eine Korrekturanpassung nicht notwendig.

Literatur

Baron-Boldt, J., Schuler, H. & Funke, U. (1988). Prädiktive Validität von Schulabschlussnoten: Eine Metaanalyse. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 2, 79–90.

Burton, N. W. & Ramist, L. (2001). Predicting success in college: SAT studies of classes graduating since 1980. The College Board Research Report, 2001–2002.

Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Academic press.

Formazin, M., Schroeders, U., Köller, O., Wilhelm, O., & Westmeyer, H. (2011). Studierendenauswahl im Fach Psychologie. Psychologische Rundschau.

Hell, B., Trapmann, S. & Schuler, H. (2007). Eine Metaanalyse der Prognosekraft von Studierfähigkeitstests. Zur Veröffentlichung eingereicht.

Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J., & Perrig, W. J. (2008). Improving fluid intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(19), 6829-6833.

Melamed, T. (1992). Use of biodata for predicting academic success over thirty years. Psychological Reports, 71, 31–38.

Rindermann, H. & Oubaid, V. (1999). Auswahl von Studienanfängern durch Universitäten – Kriterien, Verfahren und Prognostizierbarkeit des Studienerfolgs. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 20, 172–191.

Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R. & Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological Bulletin, 130, 261–288.

Schmidt-Atzert, L. (2005). Prädiktion von Studienerfolg bei Psychologiestudenten. Psychologische Rundschau, 56, 131–133.

SCHULER, H., FUNKE, U. & BARON-BoLDT, J. (1990). Predictive validity of school grades: A metaanalysis. Applied Psychology: An International Review, 39, 89-103.

Steyer, R., Yousfi, S. & Würfel, K. (2005). Prädiktion von Studienerfolg: Der Zusammenhang zwischen Schul- und Studiennoten im Diplomstudiengang Psychologie. Psychologische Rundschau, 56, 129–131.

TRAPMANN, S., HELL, B., WEIGAND, S. & SCHULER, H. (2007). Die Validität von Schulnoten zur Vorhersage des Studienerfolgs – Eine Metaanalyse. Zeitschrift fiir Pädagogische Psychologie, 21,11-27.